0歳からさんすうって早すぎなんじゃない?

こんにちは!幼児さんすうインストラクターのいちこです。

小さいうちからさんすうって必要なの?って思いますよね。

赤ちゃんに鉛筆持たせて計算問題を解かせる!

なんてもちろん出来ません。

でもさんすうは計算だけではないのです。

かたち遊び、お絵描き、折り紙だって立派なさんすう。

幼児期からさんすうを始める理由は、幼児期にしか身につける事ができない3つの能力がある からです。

この記事では、なぜ幼児期にさんすうが大切なのかお話します。

注)このブログでは、幼児期の取り組みを『さんすう』、小学校に入ってからの学習は『算数』と表記しています。

- 幼児期にさんすうはまだ早いと思っている人

- 子どもをさんすう好きにしたい人

- 0歳から6歳までの子育て中のママ

- 子どもの「得意」を見つけたい人

この記事の目次 非表示

さんすうが出来るとこんないいことがある!

自己肯定感が育つ

算数は答えが一つに決まるものが多く達成感の得やすい教科。

子供にとって「わかった!」「出来た!」という達成感は自己肯定感につながります。

算数も出来るようになって、自己肯定感も育めるなんてとってもお得ですよね。

そしてなんと言っても、算数が出来るとヒーロー になれるのです。

友達から「すごい!」と褒められると、子どもはぐんぐん伸びます。

特に小学校の時は「算数の出来る子」=「勉強ができる子」というイメージがつきやすいです。

「ボク算数得意なんだ!」と思うこの根拠のない自信こそが自己肯定感を生み、算数以外の教科への自信に繋がるという良いことづくしなのです。

さんすうは『生きる力』

算数の醍醐味は、問題に対してぐっと考えることです。

あーでもない、こーでもないと手を動かして試行錯誤することに面白さがあります。

算数は考える力、すなわち思考力。

小さい時から「なぜそうなるの?」と自分の頭をフル回転させて、思考を積み上げる癖をつけることが大切です。

我が家の4歳の長女、絶賛なぜなぜ期。

ことあるごとに「なんで?」「どうして?」「じゃあ、そうしたらどうなるの?」と聞いてきます。

勘弁してくれー!と思うことも多々ありますが、これは好奇心が伸びるチャンスだと思ってとことん付き合います。

そして、あえてすぐに答えを言いません。

携帯で調べればすぐに答えは出てきますが、

なんでだろうね。ふしぎだねー。

と一緒に想像を膨らませてみます。

そうするとじーっと考えて何かしら自分なりの考えを言ってきます。

それ、面白い!そうかも!

と同調してあげると、満足そうに得意げになっています。

自分で大発見するのをじっくり待つことが、考えることの癖づけになります。

子どもの頃、夏休みの宿題とか新しい問題集もらうとワクワクしたなー。

新しい課題に対して「さあどうしようかな?」と楽しみながら取り組める面白さがあります。

ぜひそのことに子どもにも気がついてほしいです。

もし子どもが新しい問題に出会った時、「ママ、この問題分からない。だってまだ習ってないもん。」と言ってきたら私はきっとこう答えます。

アナタの人生、これから習ったことのないことばかりよ。

算数は未来を切り拓いていく力 そのものです。

- 頭を使って考える癖をつける

- 「なぜ?」「どうして?」には面倒がらずに「好奇心」にとことん付き合う

- 算数は未来を切り拓いていく力

臨界期にぐんぐん伸びる『さんすうセンス』

臨界期とは

-1-1024x538.png)

臨界期とは「感受性期」とも言われ、モンテッソーリ教育では「敏感期」とも言われています。

要は、新しいことをぐんぐん吸収してできる期間のことです。

この貴重な時期を利用しない手はありません!

幼児期に身につけたさんすうセンスは後々大きな財産になります。

よく「算数が苦手だ」という子が増えてくるのが小学4年生。

面積、図形、少数、分数、と難しい単元が続々と出てくる時期です。

中学受験を見据えて塾に通い始める時期でもあり、算数をなんとかせねば!

と思い始める時期でもあります。

が、しかし!残念ながら、越えられない壁があるのです。

それは幼児期にしか身につけられない、図形センス、空間センス、手先の器用さ が大きく関係しています。

幼児期にこの貴重な3つの力を楽しく身につけて小4の壁、するりと越えていきたいですね。

①図形センス

図形は算数の中でも得意不得意がくっきり分かれる分野。

一度苦手意識を持ってしまうと、なかなか抜け出せない事が多いです。

小さい時から図形に親しみ、たっぷり図形遊びをしていると、図形問題と出会った時に難なく解いていたりします。

そのヒミツは「見える力」。

高学年になって出てくる図形問題に「補助線」が欠かせません。

図形センスがある子はこの補助線が自然と見えてくるのです。

そのためには幼児期の遊びの中で図形玩具でたくさん遊び頭の中に図形の地図を作ることが図形センスを身につけることにつながります。

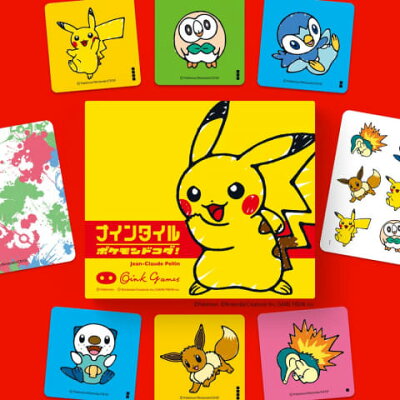

それでは図形センスを身につけるおもちゃを紹介します。

0歳から2歳ぐらいまではピクチャーパズルがおすすめです。

ジグソーパズルはそれぞれのピースの形、色、絵をヒントに既に置かれたピースと見比べて組み立てていきます。

くるくると回しながら試行錯誤することで、子供の脳はフル回転しています。

そして集中力も鍛えられます。

中でも私がおすすめしたいのは「くもんのジグソーパズル」シリーズ。

細かくSTEPが分かれていて、しかもスモールステップで難易度が上がるので子どもが飽きずに熱中します。

そして何よりピースを無くしても在庫があれば無料で送ってくれるのがありがたいです。

まさに補助線が見える力がつきます。

我が家では「はじめてであうすうがくの絵本」を見て、タングラムにハマり自作したもので遊んでいます。

ただ四角い紙を本に書いてある通り切っただけです。

でもやはり紙だとボロボロになりやすいので、まだ小さい子がいるご家庭は市販のものの方が使いやすいと思います。

「くもんのNEW タングラム」や「匹見パズル The T」がおすすめです。

「匹見パズル The T」は大人でも十分楽しめますよ。

マグフォーマーは平面から立体、立体から平面にする遊びを繰り返すことで、なんと展開図の理解を深める事ができます。空間センスも身につける事ができるお得な玩具です。

しかもいろんなパーツがあるので球体も作れるのです。

他にも似たような玩具が販売されていますが、ボーネルンドのマグフォーマーは磁力も強く扱いやすいのでおすすめです。

- 折り紙

- 積み木・ブロック

- ナインタイル

- ロンポス

②空間センス

空間センスは頭の中で立体(3D)を描くことです。

つまりイメージ力。

紙に書かれた立体を頭の中でくるくる回したり、好きなところで切ったりして正確な断面図はイメージできる力がまさに空間センスです。

空間センスはドリルやペーパーでは伸ばす事ができないと言われています。

空間センスを身につける最適な方法はなんと外遊び 。

鬼ごっこやドッチボールなどは空間センスをぐんぐん伸ばす事ができるのです。

鬼ごっこは空間における位置・間隔・速度・方向を無意識に素早く把握する遊びなので、空間センスを鍛える事ができます。

- 鬼と自分の位置を把握する

- 公園全体を把握しどの方向に逃げるか

- 友達の位置を確認する

- 鬼と自分どちらが早いか

ドッジボールに限らず、ボール遊びは空間センスを鍛える事ができます。

- ボールをキャッチするタイミングをつかむ

- 相手までの距離を把握する

- 相手の位置、人数を把握する

- 投げるボールの速さ、強さ

- ボールを目で追い軌道を読む

鬼ごっこもドッチボールも走り回って遊ぶ経験は、運動神経と空間センスを効率よく鍛えているのです。

いやー、アラフォーの私には公園で走り回るのは辛い・・・。なので、保育園を決めるときに思いっきり外遊びをしてくれるところを選びました。毎日泥んこになって帰ってきます。

家では、おもちゃを使って一緒に楽しく遊んでいます。

- 折り紙

→平面から立体を作れるお手軽で最強 - キュボロ

→論理的思考力が身に付くと人気 - 積み木・ブロック

→創造力、イメージ力に効果絶大

③手先の器用さ

え!?手先の器用さ!?って思いますよね。

指先は「第二の脳」と呼ばれているんですよ。

つまり、貴重な幼児期に脳を出来るだけ育てるということです。

「手先が器用な子どもは、頭の回転がはやい」とよく言われるのも指先と脳には深い関係があると考えられており、乳幼児用の知育玩具にも指先を使うものが多いですよね。

手先が器用な人は

- 集中力を高い

- 最後まで諦めない

- 細かい作業が好き

- ミスが少ない

- 完成するイメージを持っている

という特徴があります。

おもちゃなどを使って楽しみながら幼児期に伸ばしていきたいですね。

- シール貼り

- 折り紙

- 積み木・ブロック

- アイロンビーズ・アクアアビーズ

- お絵描き・塗り絵

- 手遊び歌

こう見ると、折り紙・積み木・ブロックはまさに『さんすうの三種の神器』

まとめ

図形・空間・手先の器用さはペーパーでは身につける事が難しい基礎スキルです。

この3つの力を伸ばすために幼児期に必要なことは、五感を使った実体験。

ちょっと難しいこともお話しましたが、何よりも

ママがさんすうを楽しむのが一番!

これに限ります。

たとえ算数が苦手だったとしても、ここは女優になってください!

どんなに遊びでもママが鬼の形相で隣にいたら好きになりようがありません。

子どもに「さんすうって楽しい!」「ゲームだ!」「さんすう得意!」

と思わせたら、心のなかでガッツポーズです。